Por Gloria Elgueta Pinto

Los olvidos y silencios son parte de la trama de la historia y de la memoria, y como el pasado permanece abierto, siempre es posible volver a él. No a partir de su literalidad, de la ruina o del monumento sino, sobre todo, a partir de la pregunta por el sentido de ese tiempo para el presente. La huelga de hambre de los prisioneros políticos del Campo Melinka es uno de esos acontecimientos olvidados del pasado dictatorial sobre el cual vale volver.

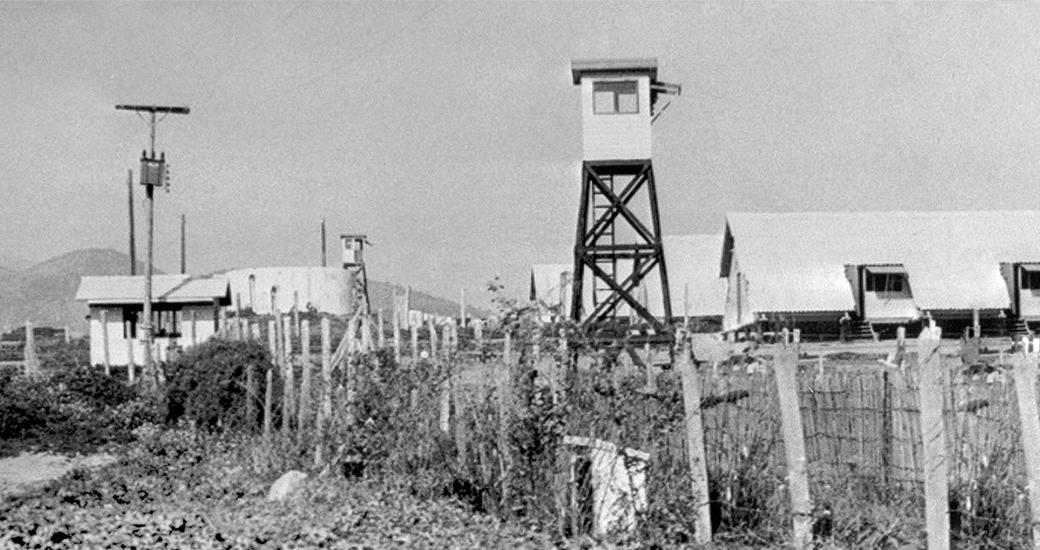

El Campo, emplazado a la vera de un camino de tierra, que todavía conecta el pueblo de Puchuncaví con las localidades de la costa de la región de Valparaíso, estaba rodeado de un doble cerco de alambradas, tres torres de vigilancia y militares armados. Esta escena interrumpía el bucólico paisaje de pequeñas y verdes colinas. En el acceso, los infantes de Marina, un primer control, luego un sendero en pendiente, y un segundo control. Al final, el galpón habilitado como comedor donde se recibía a las visitas. Hice este recorrido, cada semana, durante más de dos años.

El lugar había sido el Balneario popular Venceremos. Uno de los 16 Balnearios populares de la Central Única de Trabajadores (CUT), construidos durante el gobierno de Salvador Allende. Después del golpe de Estado, las fuerzas armadas se apropiaron de estas instalaciones. Tres de ellas fueron transformadas en recintos de detención y tortura, otras en centros vacacionales del Ejército. Las demás fueron vendidas, entregadas a privados, o destruidas.

LA PRIMERA HUELGA DE HAMBRE

La huelga comenzó el 31 de julio de 1975. Hace ya 50 años. Los prisioneros no pedían su libertad ni mejoras a las condiciones de reclusión. Exigían una respuesta a la dictadura sobre las 119 personas detenidas desaparecidas a las que medios de prensa nacionales e internacionales daban por muertas o fugadas, producto de supuestas pugnas al interior del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), o de enfrentamientos con las fuerzas policiales de otros países.

Pero la verdad era otra. Numerosos testigos daban cuenta de sus detenciones en Chile. Los propios huelguistas habían visto, en recintos de interrogatorio y tortura, a 33 de las personas que se reportaba como fallecidas. Posteriormente se estableció que las versiones difundidas eran parte de un montaje comunicacional, organizado por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), en el marco de la Operación Cóndor, con el apoyo de los servicios de seguridad de Argentina y Brasil. En la jerga de la DINA, esta fue la "Operación Colombo".

Con este montaje no se trataba solo de encubrir los crímenes. Había también el propósito de diseminar el terror, y un mensaje: las personas detenidas no aparecían porque estaban siendo asesinadas. Ante el espanto que provocaron esas supuestas muertes, espectacularizadas desde las portadas de los diarios, la esperanza de la aparición con vida comenzó a extinguirse.

Pero no todo era falso. La vinculación de las 119 víctimas con el MIR era verdadera, al menos en 94 de ellas. En su mayoría habían sido secuestradas entre mayo de 1974 y febrero de 1975, en lo que fue el inicio de la desaparición forzada como práctica sistemática, diferenciada de los asesinatos seguidos del ocultamiento de los cuerpos, perpetrados durante 1973. Esta nueva modalidad, coordinada centralmente, se utilizó primero contra el MIR, luego, en 1975, contra el Partido Socialista, y en 1976, contra el Partido Comunista.

VIDAS QUE IMPORTAN

En Melinka, quienes habían permanecido detenidos junto a esas personas se preguntaban ¿qué hacer?, ¿cómo afirmar y hacer valer esa verdad desde la prisión? Todos ellos habían sido sometidos a torturas en los centros clandestinos de detención, y ya había conciencia de la verdadera magnitud y carácter del exterminio, por lo que sabían que no podían descartar represalias. También había dudas sobre lo que se podía lograr, sin embargo, primó el convencimiento sobre la urgencia de denunciar el montaje, e intentar poner algún tipo de límites a la nueva forma que adquiría la represión.

Al interior del Campo, los prisioneros estaban organizados en el Consejo de Ancianos -instancia que los representaba ante la comandancia-, y en sus respectivos partidos políticos. Los miembros del MIR, que conformaban el grupo mayoritario, propusieron realizar una huelga de hambre. Inicialmente, socialistas y comunistas se sumaron al movimiento, pero luego, por decisión de su dirección exterior, estos últimos se retiraron. También fueron contactados los presos y presas políticas de otros recintos de detención, pero, por diversas consideraciones, no adhirieron al movimiento. A pesar de ello, la decisión se mantuvo y la huelga comenzó en Melinka con 80 prisioneros. A su término, nueve días después, llegaron a ser 95.

Los huelguistas habían planificado una campaña de difusión para sortear la censura, llegar a los medios de comunicación y lograr la intervención de instituciones de defensa de los derechos humanos como el Comité Pro Paz, algunas iglesias, organismos internacionales y representaciones diplomáticas. Esa fue la misión de quienes apoyamos desde fuera. Éramos familiares de los prisioneros y miembros de una pequeña red de apoyo, encargados de establecer esos contactos, y de reproducir y distribuir el comunicado que habíamos sacado oculto del Campo.

La misma prensa que había difundido el montaje silenció la huelga de hambre. O la mencionó solo para desmentirla. Pero El Mercurio -el más incondicional apoyo del régimen-, cambió su discurso. Si en su editorial del 27 de julio refrendaba la veracidad de las muertes, e incluso las justificaba afirmando que "los violentos acaban por caer víctimas del terror ciego e implacable que provocan", en una nueva columna del 8 de agosto, tomaba distancia de sus propias palabras argumentando que "el servicio de la verdad consiste a veces no solo en no mentir sino en no ocultar y aun en descubrir la verdad", y solicitaba al gobierno "informar acerca de las gestiones para hacer luz sobre este caso" (4).

LOS EFECTOS

Al mismo tiempo, indagaciones de la prensa internacional, nuevas denuncias y acciones judiciales evidenciaron la autoría del montaje. El Cardenal Raúl Silva Henríquez se comprometió a realizar nuevas gestiones ante las autoridades, y solicitó suspender la huelga. Al noveno día los huelguistas pusieron término al movimiento.

El conjunto de estas reacciones y, sobre todo, el testimonio de los prisioneros, obstaculizaron la publicación de nuevas listas que -según establecieron diversas investigaciones-, la DINA planificaba realizar. Más importante aún, esos esfuerzos influyeron para que posteriormente la represión se hiciera más selectiva, y las desapariciones nunca volvieran a alcanzar las cifras registradas en 1974.

Al afirmar una verdad como la enunciada: "Nosotros estuvimos con ellos en prisión", los huelguistas rompieron el silencio en torno a la desaparición forzada. Al poner el cuerpo -literalmente- volvieron visibles esos otros cuerpos, los de los desaparecidos y desaparecidas. Ese gesto político adquirió múltiples significados. Por una parte, tuvo un valor probatorio, porque ¿quién podría arriesgar la propia vida hasta ese punto si no fuera poseedor de una verdad? Y también, un efecto demostrativo y de interpelación a sectores de una sociedad que aún permanecía paralizada por el terror o la indiferencia.

Por otra parte, al subvertir el orden carcelario, los prisioneros recuperaron el espacio de libertad y autonomía que sus carceleros creían haberles arrebatado mediante la prisión y la tortura. Se negaron a ser reducidos a la sola condición de víctimas y afirmaron su propia humanidad constituyendo una voluntad y resistencia colectivas. Al hacerlo reconocieron una responsabilidad respecto del otro, lo que en palabras de Levinas significa hacerse cargo, establecer una dependencia ética de la que no es posible desprenderse.

Melinka actualizó así una forma de lucha universal, abrazada históricamente por quienes han visto agotarse todos sus recursos ante la opresión. En Chile no había una tradición de uso de la huelga de hambre. Con su decisión, los detenidos ampliaron el repertorio de las formas posibles de resistencia y sentaron un precedente: dos años después, un grupo de familiares de personas detenidas desaparecidas realizó una nueva huelga de hambre, esta vez en la sede de la Cepal.

Luego, en 1978 estalló la "huelga larga" en la que durante 17 días, participaron casi 200 personas en diversos lugares de Chile, replicándose también en el extranjero. En los años siguientes, estas se multiplicaron, animadas por la misma exigencia en torno a los desaparecidos, o por las luchas sociales y políticas que entonces se abrían paso en medio de la noche dictatorial.

AGUZAR LA MIRADA

Para quienes estábamos del otro lado de la alambrada -madres, esposas, hijas, hermanas, compañeras, y un círculo más amplio vinculado a la lucha antidictatorial-, el gesto de los prisioneros de Melinka nos proporcionó una nueva fuerza. Contribuyó a reconstruir los lazos sociales y políticos que la represión había buscado destruir; y una todavía frágil trama de solidaridades y compromiso comenzó a mostrar que juntos podíamos resistir, luchar, continuar.

Volver a Melinka permite comprender cómo ciertas formas de imaginación política pueden articular una fuerza colectiva y producir cambios. También, esta experiencia invita a aguzar la mirada, a ver que hoy, como ayer, sigue habiendo vidas que importan y otras que carecen de valor, en virtud de ciertos marcos de comprensión y de prácticas que legitiman esa jerarquización. Son las mismas que han permitido que los desaparecidos de entonces continúen desaparecidos, y que haya nuevas víctimas que no vemos. Las mismas que, más allá de nuestras fronteras, permiten que en Gaza se continúe perpetrando un genocidio con la participación o anuencia del mundo "civilizado". Aquel mundo soberano que tiene el poder de asignar y restar valor a los objetos y a las vidas.